はじめに

プログラミング言語を学ぶ上で、条件分岐における真偽値の扱いは避けて通れない重要なテーマです。Rubyでは、他の多くの言語と比較して非常にシンプルで明快なルールが採用されています。本記事では、Rubyにおけるfalsyな値について、実践的な視点から解説します。

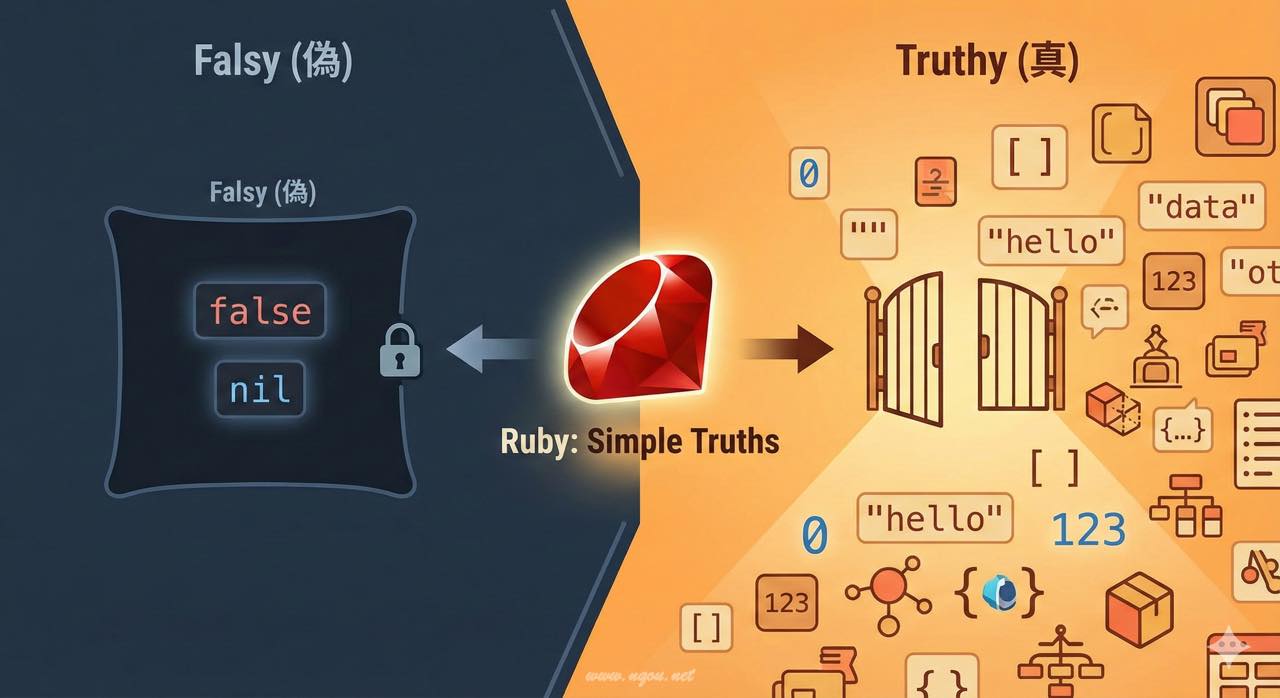

Rubyのfalsyな値とは

Rubyにおいて「偽」として扱われる値は、わずか2つしかありません。

falsenil

これだけです。それ以外のすべての値は「真」として扱われます。この単純さがRubyの大きな特徴の一つです。

他の言語との違い

多くのプログラミング言語では、falseやnil(null)以外にも、0や空文字列、空配列などがfalsyな値として扱われることがあります。

例えば、Perlでは以下の値がfalsyです。

undef(未定義値)0(数値の0)''(空文字列)'0'(文字列の0)()(空のリスト)

余談ですが、Perlでは偽とされる値のリファレンスは、リファレンス自体が定義されている限り真として扱われます。そのため、リファレンスを評価すると常に真になり、値そのものを評価したい場合はデリファレンスして中身を確認するか、明示的な比較を行ってください。例:

| |

しかし、Rubyでは0も空文字列も、すべて「真」として扱われます。

| |

この違いは、他の言語から移行してきた場合に混乱しやすいポイントです。

実践的な使い方

nilチェックの重要性

Rubyでは、存在しない値やメソッドの戻り値がnilになることがよくあります。そのため、条件分岐では明示的にnilをチェックすることが重要です。

| |

空チェックとの違い

値が存在するかどうか(nilかどうか)と、値が空かどうかは別の概念です。

| |

配列の場合も同様です。

| |

各言語での真偽値の違いを理解する

各言語での真偽値の違いを理解することで、言語間での移行やコードレビュー時の理解が深まります。Perlのように0や'0'が偽になる言語から移行した場合、Rubyではこれらが真になることに注意が必要です。

falsy値を活用した安全なコーディング

ぼっち演算子の活用

Ruby 2.3以降では、ぼっち演算子(&.)を使うことで、nilに対して安全にメソッドを呼び出すことができます。

| |

デフォルト値の設定

||演算子を使うことで、nilやfalseの場合にデフォルト値を設定できます。

| |

ただし、falseも偽と扱われるため、boolean値を扱う場合は注意が必要です。

| |

実務での注意点

型の明示的なチェック

値の存在チェックと型チェックは別物です。実務では、適切な型チェックも重要です。

| |

テストでの確認

条件分岐のロジックは、テストでしっかり確認することが重要です。

| |

まとめ

Rubyのfalsyな値はfalseとnilの2つだけという、非常にシンプルで明快なルールです。この特徴を理解することで、以下のような利点があります。

- 条件分岐のロジックが理解しやすくなる

- 予期しない動作を防ぐことができる

- より安全でメンテナンスしやすいコードが書ける

ただし、他の言語から移行してきた場合は、0や空文字列が真として扱われることに注意が必要です。また、値の存在チェックと空チェックは別物であることを理解し、適切に使い分けることが重要です。

Rubyのシンプルな真偽値の扱いを正しく理解し、実践的なコーディングに活かしていきましょう。